この記事では、レバレッジをかけてナスダックに投資できる「通称:レバナス」の将来性などを解説します。

「レバナスって何?」「これからも有望?」「どんなリスクがあるの?」と気になっている方は参考にしてください。

※正式名称は「大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100」

・今後もナスダックが上昇すれば、大きな利益を狙える

・信託報酬が0.99%と高めなのがデメリット

・レバナスでロスカットや元本以上の損はない

結論、年間の運用コスト0.99%を許せる人であれば、レバナスはいい商品だと思います。

米国株の上昇に乗って、ナスダックの現物よりも大きな利益を狙えます。

レバナスは以下の会社で100円から買えて、今ならお得なキャンペーンで1万円もらえてお得です。

無料で口座を作るだけでもらえるので、まずは口座を作っておきましょう!

※ナスダックなど米国株の将来性は以下の動画でチェックしてください

この記事の目次

レバナスとは?その意味は?

レバナスとは、「iFreeレバレッジ ナスダック」という商品の略です。

この商品は、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざしています。

レバレッジと商品名にありますが、投資家が実際にレバレッジをかけているわけではなく、

運用会社の方でナスダックの2倍の値動きとなるように運用しています。

レバレッジをかけているわけではないので、FXのようなロスカットや追加での入金(追証)もありません。

投資元本以上の損もなく、借金となることもありません。

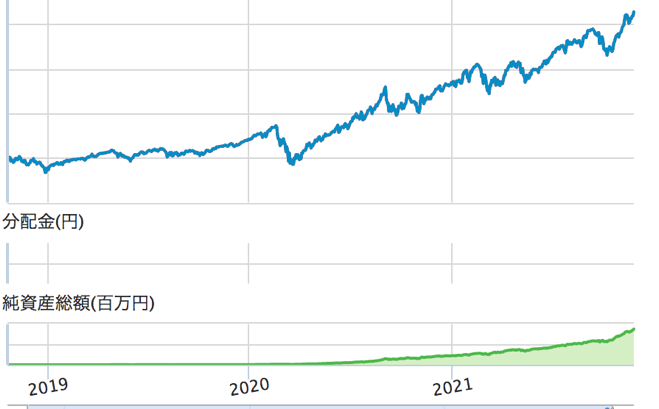

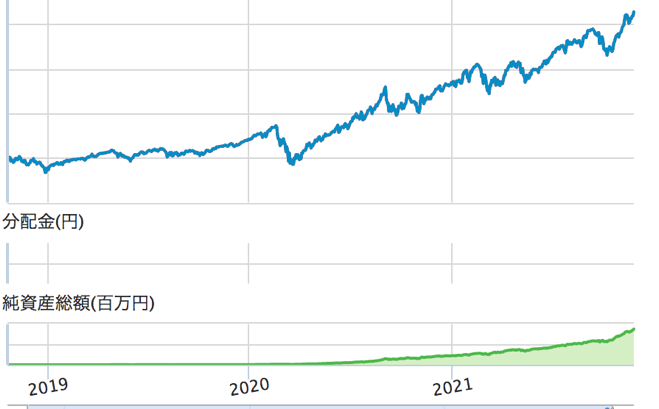

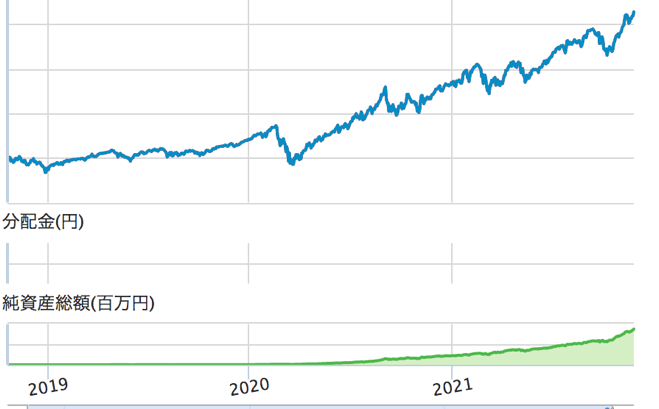

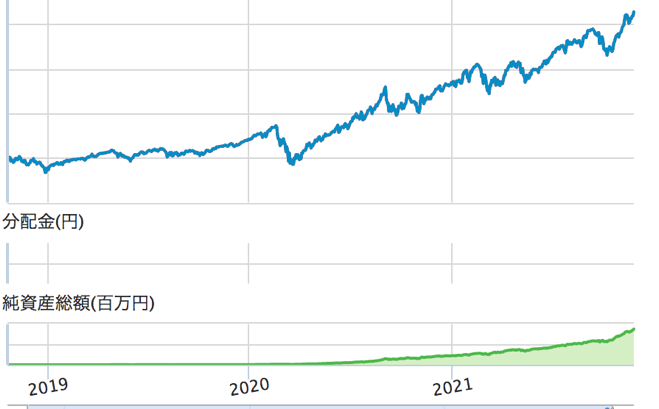

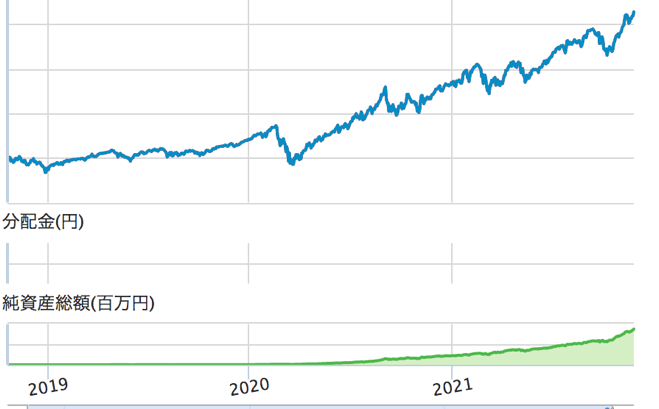

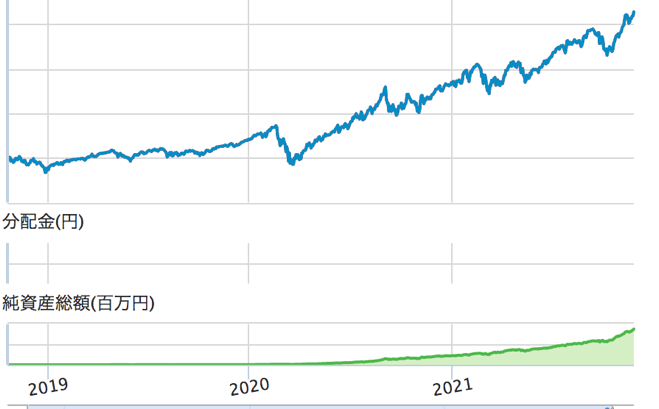

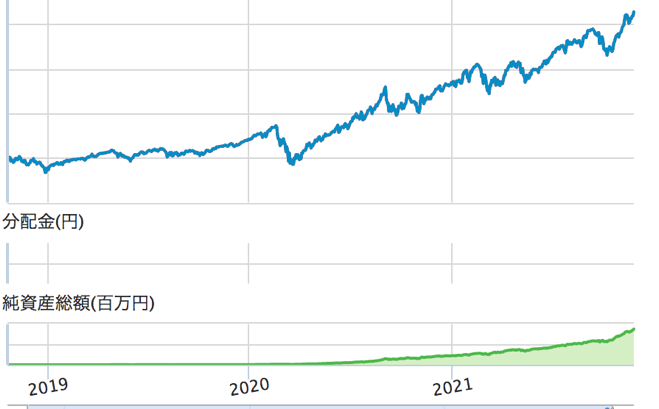

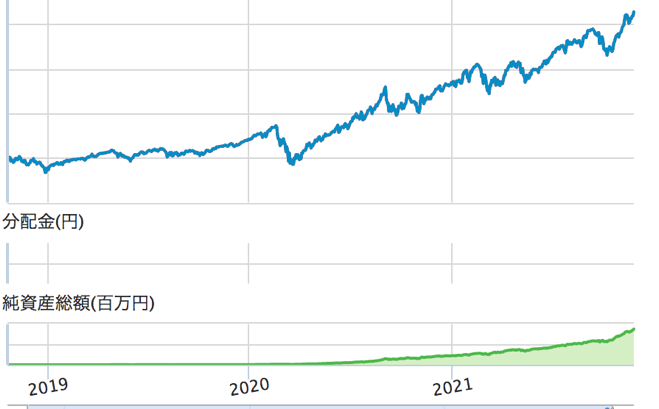

レバナスの運用実績

2021年11月時点、レバナスの運用実績は以下の通り、とても成績がいいです。

1年:+84.00%

3年:+354.86%

レバレッジなしの「NASDAQ100インデックス」の成績は以下の通りですから、レバナスが好成績とわかります。

1年:+52.67%

3年:+143.99%

レバナスは以下の会社で100円から買えて、キャンペーンで1万円もらえてお得なので、ぜひチェックしましょう!

レバナスのデメリット

ただ、レバナスには以下のデメリットもあるので、注意しましょう。

・信託報酬が高め

・口数買付では、追加で入金が必要な場合も

・仕組みが複雑

それぞれ解説します。

成績が純粋に2倍になるわけではない

上の成績比較でもわかるように、レバナスの成績はナスダックに連動する投資信託と比べてきれいに2倍になるわけではありません。

2倍以上になるときもあれば、2倍以下になる時もあります。

思ったよりも好成績とならない場合もあるので、覚えておきましょう。

信託報酬が高め

レバナスでは、信託報酬が年率0.99%で他のインデックスファンドと比べて高めです。

レバレッジをかけない「ナスダック100インデックス」だと、信託報酬は、年率0.42%〜0.49%で、2倍以上です。

その分の利益が出るならいいですが、下落相場であれば、多くのコスト支払いが発生します。

投資では手数料も成績に影響するので、こちらにも注意です。

口数買付では、追加で入金が必要な場合も

レバナスで口数買い付けをする場合、価格が大きく変動した場合は、追加での入金が必要な場合もあります。

FXの追証のようなものではないので、心配ないですが、予定よりも少し多めの資金が必要になることもあります。

念のため、覚えておきましょう。

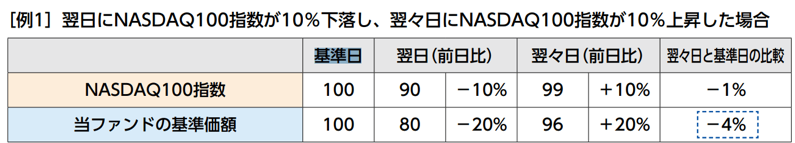

仕組みが複雑

レバナスでは、これから紹介する通り、仕組みが複雑です。

「2倍の値動き」とありますが、ファンド保有期間が2日以上の場合は「2倍の値動き」になるわけではありません。

たとえば、翌日にNASDAQ100指数が10%下落し、翌々日にNASDAQ100指数が10%上昇した場合、以下のようになります。

ファンドの基準価額は(96-100)÷100=-4%であり、

NASDAQ100指数の値動き(99-100)÷100=-1%の2倍とはなっていません。

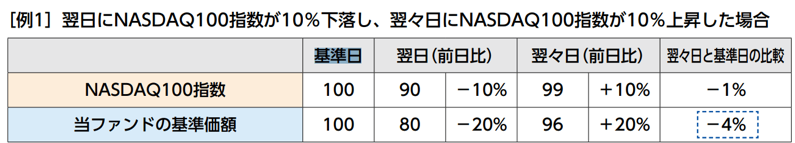

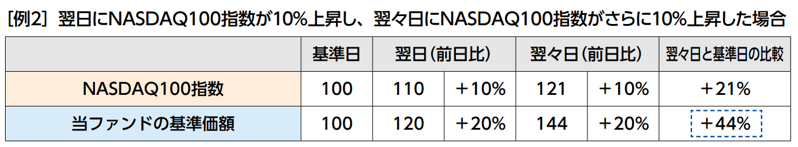

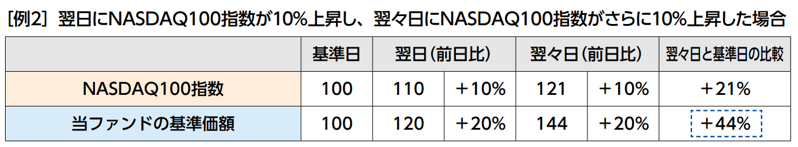

続けて上昇した場合のレバナスの値動き

以下、「翌日にNASDAQ100指数が10%上昇し、翌々日にNASDAQ100指数がさらに10%上昇した場合」の値動き

当ファンドの基準価額は(144-100)÷100=44%であり、

NASDAQ100指数の値動き(121-100)÷100=21%の2倍とはなっていません。

このような複雑な値動きをするので、利益の計算がしづらいというデメリットもあります。

とはいえ、1年や3年の運用ではレバレッジなしのナスダックに比べ、2倍ほどの成績にはなっているので、優秀な商品ではあります。

レバナスの将来性

レバナスは今後も上昇が期待でき、これまで通り大きな利益を狙えると思います。

コロナショックのような相場では、暴落で含み損も増えますが、中期〜で見れば、株価が回復し上昇が続きそうです。

0.99%の信託報酬を許せる方であれば、いい投資になるのではないでしょうか。

Q&A!疑問に回答

これからレバナスに興味ある人の疑問に答えていきます。

期待利回りはいくらですか?

これまでの実績「1年:+84.00%」「3年:+354.86%」を参考にすると、期待利回りは年利+80%〜100%と考えられます。

1年で資産が100%(2倍に)ほど増えるので、優秀な商品と言えます。

セミリタイアできますか?

分配金が出るわけではないので値動きで利益をとっていくわけですが、1年で資産が2倍に増えるなら、セミリタイアは可能です。

たとえば、年初に400万円で買って、1年で400万円も増えるのであれば、翌年の生活費は稼げます。

ロスカットもなく、FXのようなリスクがないので、安心しながらハイリターンも狙えます。

レバナス民が全力で積立するのは危険ですか?

現金をレバナスに全振りして運用するのは危険です。

どの投資でもそうですが、複数の資産に分散しておく方がリスクは抑えられます。

急落もあり得ますから、株化と逆の値動きをする金・ゴールドも買っておくといいのではないでしょうか。

ifreeレバレッジnasdaq100はどこで買うの?

レバナス(ifreeレバレッジNASDAQ100)は100円からLINE証券やストリームで買えます。

ここでは今お得なキャンペーン中で、無料の口座開設だけで合計1万円もらえます。

今だけのチャンスなので、まずは無料で口座だけでも作っておきましょう。

レバナスの積立シミュレーションを教えて

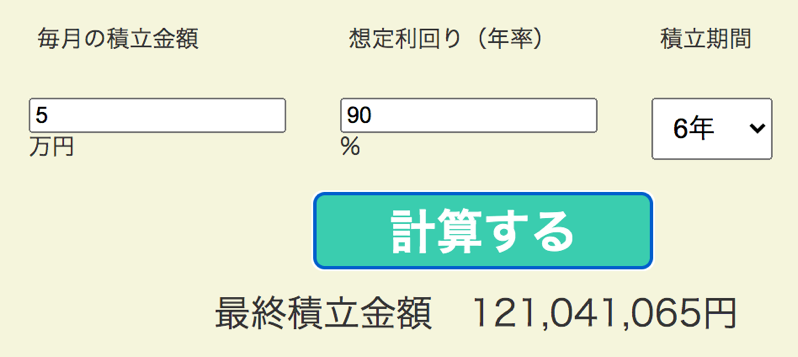

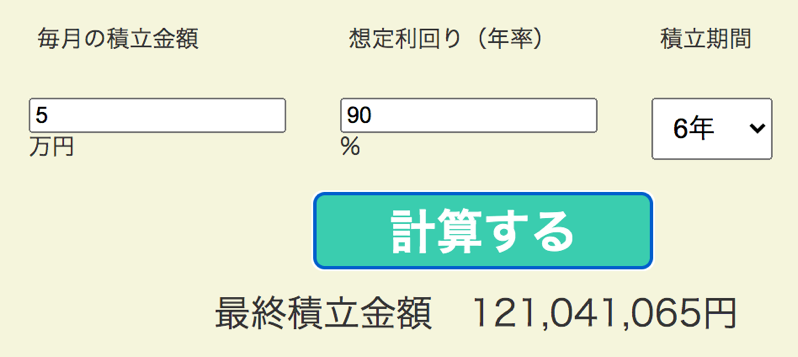

レバナスの年率を90%とすると、毎月5万円の積立で6年で1.2億円達成します。

数万円の積立でも1億円を達成できるのは夢がありますね。

10年レバナス積立したらいくらになる?

レバナスで毎月1万円でも積立していれば、10年で資産は7.8億円まで増えます。(年利90%で計算)

コツコツ継続して積み立てる重要性がわかりますね。

レバナスはつみたてnisa対象ですか?

レバナスはつみたてNISA口座で運用できます。

つまり、利益への税金がゼロです。

レバナスはiDeCo対象ですか?

レバナスは、イデコでの積立ができません。

レバナスは最強の投資商品ですか?

リスクを取ってでも値動きで大きな利益を得たい人にとっては最強かもしれません。

ただ、リターンで言えば「大和-NASDAQ100 3倍ブル」もあり、よりハイリターンを狙えます。

3倍が合う人もいそうです。

レバナスはやめとけ?やばい?

書いてきたことをまとめると、以下の人にレバナスはおすすめです。

・1億円を達成したい

・信託報酬が0.99%でもかまわない

こういった方は100円からレバナスを買えるLINE証券とストリームを使いましょう。

今ならキャンペーンで口座を作るだけで1万円もらえてお得です!

レバナスをおすすめしない人

以下の人にはレバナスをおすすめしません。

・もっとレバレッジをかけてハイリターンを狙いたい

こういった方には、レバレッジ5倍でよりハイリターンを狙えて、手数料が完全0円のGMOクリック証券をおすすめします。

ここにはCFDというサービスがあり、レバレッジ5倍でもナスダックや個別の米国株に投資できます。

200円から気軽なので、ぜひ無料で口座を作っておきましょう!

【まとめ】ナスダックでのレバレッジ投資がすごい

年間の運用コスト0.99%を許せる人であれば、レバナスはいい商品だと思います。

米国株の上昇に乗って、ナスダックの現物よりも大きな利益を狙えます。

レバナスは以下の会社で100円から買えて、今ならお得なキャンペーンで1万円もらえてお得です。

無料で口座を作るだけでもらえるので、まずは口座を作っておきましょう!