この記事では、金融庁が提示した「老後2000万円問題」が本当なのか、

もし2000万円必要なら、どのようにして用意すればいいかを解説します。

老後が不安な方、2000万円も用意できるかわからない方、お金の増やし方を知りたい方は参考にしてください。

・これから資産運用などで、2000万円をじぶんで用意していく必要がある

・実はかんたんに2000万円用意する方法がある

結論、老後に2000万円は必要であり、その額を用意するために資産運用は必須です。

多くの人にとって現実的なのは、これからも上昇が見込める投資信託を積立することです。

以下の通り、これまでずっと上昇してきた商品があり、これはアマゾンなどの成長企業にまとめて投資できる商品です。

2000万円問題を受けて、いろんな人から人気となっており、こちらで運用を始める人が増えています。

商品名は、「eMAXIS Slime全米株インデックスファンド」で、以下のネット証券で100円から少額で買えます。

今ならお得なキャンペーンで1万円もらえてお得なので、今のうちに口座を作っておきましょう!

※全米株インデックスについては、以下の動画でくわしく解説してるので、チェックしましょう

この記事の目次

金融庁と麻生さんの提案は本当

金融庁が「老後は2000万円必要なので、今から備えてください」と発表しましたが、これは事実です。

これまで老後にかかった費用を正しく計算し、その上で必要な額が2000万円とわかったのです。

これは事実ですから、これを受け止め、2000万円を用意する準備が必要です。

解決策は意外とあるし簡単

多くの人にとって2000万円はハードルが高いと感じるかもしれません。

しかし、意外とかんたんに60歳〜65歳まで2000万円は用意できます。

というわけで、これから2000万円用意するためのおすすめの方法を紹介します。

退職後に2000万円用意する方法

老後までに2000万円を用意するには、投資・資産運用が必須であり、以下の選択肢があります。

・投資信託のつみたてで長期で用意する

それぞれ解説します。

ほったらかしで楽なFXで早めに用意する

まず、セミリタイアを達成した人も輩出した「ほったらかしFX」で2000万円を用意する方法があります。

FXと聞くと危険なイメージがあるかもしれないですが、実は手堅い資産運用としてやれて、最近人気となっています。

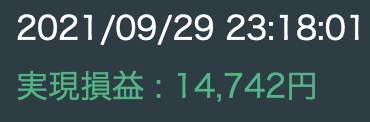

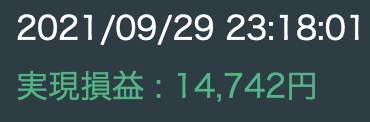

ぼくも上場企業が運営する「ほったらかしFX」をやり、以下のようにコツコツ利益を積み上げています。

スマホからも簡単に3000円から始められる

ぼくが実践しているのは、トライオートFXというほったらかし投資で、スマホアプリからも簡単に始められます。

3000円と少額からやれて、ユーザーの60%が初心者ながら、利益の出ている実績があります。

当サイト限定のキャンペーンで53,000円もらえてお得なので、まずは口座だけでも作っておくことをおすすめします。

投資信託のつみたてで長期で用意する

他には、投資信託のつみたてで、2000万円を用意する方法があります。

投資信託とは、冒頭の動画で紹介した通り、プロが作成した商品で、おすすめ株にまとめて投資できます。

中には以下の通り、この数十年ずっと上昇を続けてきた商品もあり、投資していた人は資産を12倍ほど増やせました。

12倍ですから、167万円ほど投資していれば、2000万円を用意できた計算です。

このように、時間をかければ2000万円を用意できる商品もあります。

投資信託では何に投資している?

そして、ずっと上昇しており、実績のある投資信託にeMAXIS SLim全米株インデックスファンドがあります。

これは、今後も成長が見込めるアメリカの企業にまとめて投資ができます。

プロが成長する優良株を500社選んでくれており、それらに分散投資ができます。

投資先はアマゾン、アップル、ディズニー、コカコーラなど誰もが知る有名企業です。

分散でリスクを抑えられる

500社に分散していれば、1つの会社の株価が下落しても、他でカバーし全体の成績をプラスにしやすいです。

また、500社というのは定期的に入れ替えられており、その時々のいけてる企業がランクインし、微妙な会社は500社から外れます。

このように、定期的にアップデートされる優良株500にまとめて投資できるのが、eMAXIS SLim全米株です。

最近では、有名な芸能人にも紹介され、投資未経験の方や初心者の方でも積立を始める人が増えています。

投資信託は100円から簡単に買える

そして、eMAXIS SLim全米株を含めた投資信託は100円からスマホからも少額で買えます。

自動的に定期積立も可能で、これまで貯金に回していた一部を積立するのもありです。

投資信託に投資するまでの流れも簡単で、まずはネット証券で口座を作ればOK。

スマホからも数分で作業が完了し、今なら以下のネット証券で1万円おらえてお得です。

お得なキャンペーンは今だけなので、チャンスを逃さぬように、まずは口座だけでも作っておきましょう。

積立することでリスクを抑えられる

投資信託では、一気に買わずに定期的に定額で積立していくのがおすすめです。

一気に買うと高い値段で買ってしまって、損をすることがあります。

しかし、買う時期を分散すれば、高い時は少しだけ買って安い時はたくさん買えます。

結果、有利な値段で商品を買えるようになり、利益も出しやすくなります。

分散して積立するのは運用の王道で多くの人がこれで成功しているので、ぜひ覚えておきましょう。

積立運用での利益を計算(シミュレーション)

では次に、eMAXIS SLim全米株で積立していった場合の利益を計算します。

まず20年の積立で2000円用意する場合を考えます。

全米株の年間の平均リターンは10%ほどですから、毎月2.6万円の積立で2000万円を用意できるようになります。

30年運用できる方であれば、毎月9000円の積立でOKで、時間をかけるほど毎月の額は少なくて済みます。

こうした結果を見ると、資産運用は早く始めるほど有利であるとわかります。

年利+15%でもシミュレーション

これまで20年以上の積立で計算してきましたが、60歳まで「あと15年」「10年しかない」という方もいるはず。

そういった方向けの利益計算もします。

eMAXIS SLim全米株であれば、年率15%も狙えますので、そちらで2000万円用意する場合を考えます。

まず15年運用する場合、年利15%なら毎月の積立額は3万円でOK、

10年の運用なら、毎月の積立額は7.2万円ですみます。

このように現実的な額で2000万円というのは達成できます。

イデコ、つみたてNISAも活用する

投資信託の積み立てをするなら、イデコ(ideco)やつみたてNISAの活用もおすすめです。

これらは利益への税金がゼロになるお得な制度で、通常かかる税金20%をゼロにできます。

税金がなくなれば、手元に残るお金も増えるので、長期投資をやるなら、活用するのがおすすめです。

イデコでは節税で年間30%のリターンも

イデコでは毎月の掛け金を所得から控除でき、節税ができます。

節税分で、実質的なリターンが30%得られることもあり、お得な制度となっています。

60歳まで引き出せないデメリットはありますが、5000円から始められて、2000万円を用意するのにいい制度となっています。

【まとめ】リタイア後に2000万円は用意できる

老後に2000万円は必要であり、その額を用意するために資産運用は必須です。

多くの人にとって現実的なのは、これからも上昇が見込める投資信託を積立することです。

以下の通り、これまでずっと上昇してきた商品があり、これはアマゾンなどの成長企業にまとめて投資できる商品です。

2000万円問題を受けて、いろんな人から人気となっており、こちらで運用を始める人が増えています。

商品名は、「eMAXIS Slime全米株インデックスファンド」で、以下のネット証券で100円から少額で買えます。

今ならお得なキャンペーンで1万円もらえてお得なので、今のうちに口座を作っておきましょう!