今回は、「個人向け国債は買うべき?」「どこで買うのが得?」「元本割れ(損)しないの?」と思ってる人向けの記事を書きます。

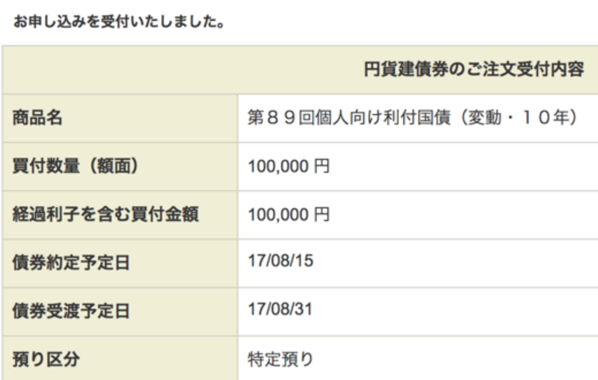

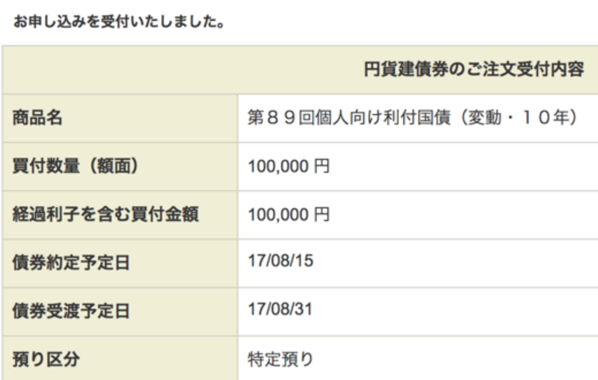

実際にぼくが購入した金融機関や国債の買い方・解約方法なども紹介しますので、参考にしてください。

結論、国債はネット証券で買いましょう。(理由は、郵便局や銀行、証券会社の窓口で買うと手数料がかかり損するからです)

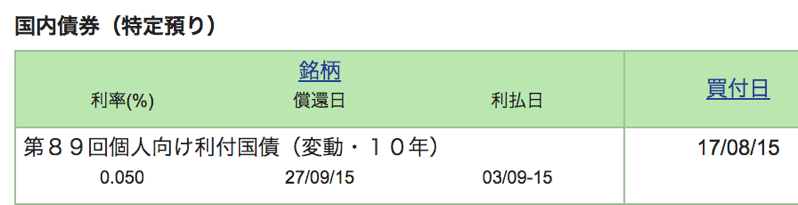

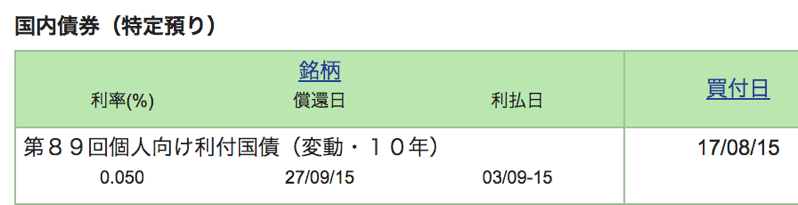

利率は0.05%です。

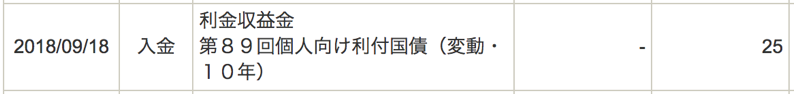

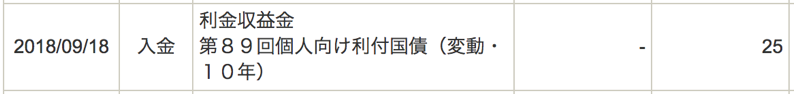

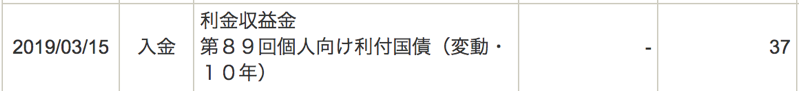

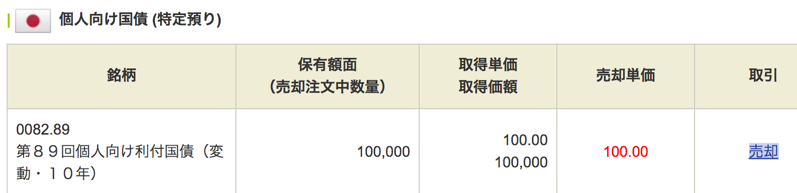

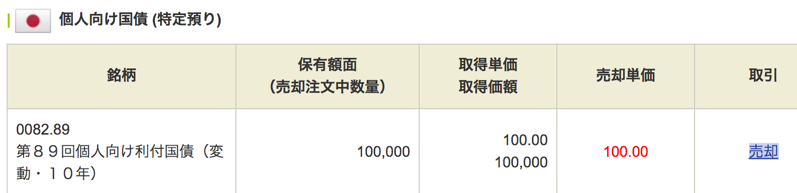

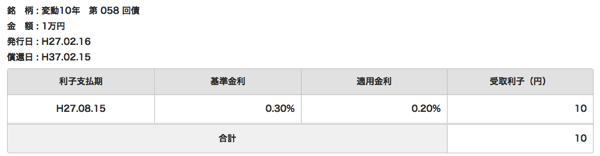

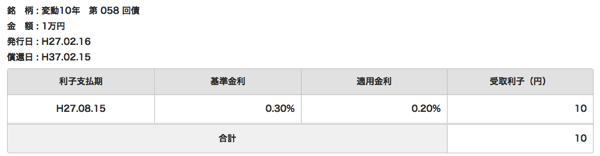

このように10万円で買って、半年に1度のペースで利息をもらえてます。

利息は、利金収益金といいます。

なお、SBI証券での購入作業は数クリックでOKで、とてもカンタンですし24時間いつでも買えます。

※銀行の窓口だと営業時間しか買えなくて不便ですよね

なので、個人向け国債を買いたい人は、SBI証券で口座を作りましょう。(無料ですぐ作れますので)

この記事の目次

国債は元本割れなし!1万円から購入可能

以下、個人向け国債の特徴です。

・0.05%(年率)の最低金利保証、年12回の毎月発行

※いつでも換金可能です。

解約時は、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。(損はしません)

個人向け国債は買うべきか@2021年

個人向け国債は買うべきかについてですが、安全に元本割れなしでコツコツ増やしたいなら、買ってもいいと思います。

ぼくは以下のメリットを知ったので、「個人向け国債変動金利10年型」を買ってみました。

・銀行におカネを預けるより安全で、1年保有すると元本割れしない(1年で現金化もできるようになる)

・国債を買えばペイオフ対策になる(証券会社で買うことになり、資産は全額保証されるため)

・銀行預金だと預け先の銀行が破綻した場合、1000万円を超える部分は保証されない

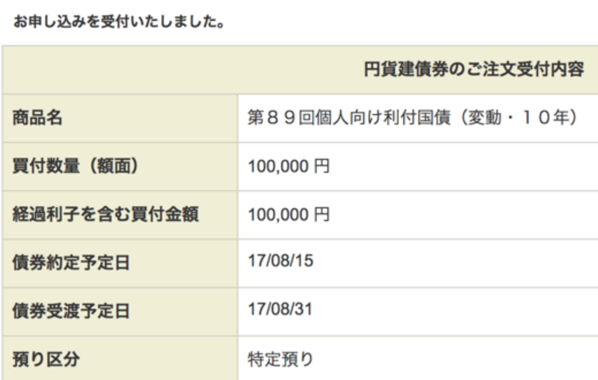

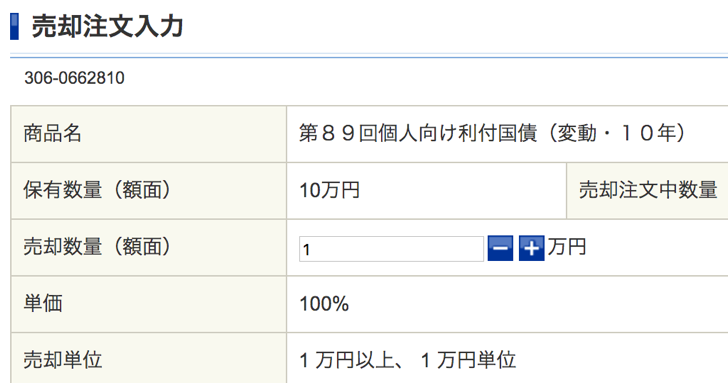

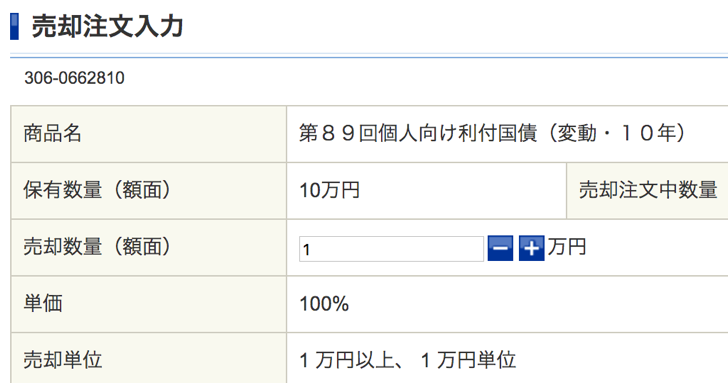

SBI証券でとりあえず10万円注文しました。

注文は「債券>円貨建て債券」のページからします。

キャッシュバックキャンペーンなどもチェックでき、

利回り(年利)、販売期間などもチェックできます。

あとは好きなものを購入してくだけでOK。

※「SBI証券」だと、その場ですぐ注文できるのでかなり便利です。

国債の解約方法と手数料

ネット証券であれば、売買時の手数料はかかりません。

どの金融機関でも、1年未満の解約で、経過利子相当額という手数料がかかります。

なお、購入から1年が経過すれば経過利子相当額はかかりません。

解約はネット証券から専用ページですぐ売却できます。

個人向け国債の中途解約の手続き

個人向け国債を現金化したい場合は、以下のように気軽に売れます。

全額でも一部売却も可能です。(1万円単位で売れます)

中途換金する場合に受け取れるお金

中途換金したら以下の通りの額を受け取れます。

中途換金の調整額は、直前2回分の各利子に相当する額[税引前]×0.79685です。

例えば、2年後に中途換金すると、半年ごとに利子がつきますから、1回目は100円受け取れます。(極端な例)

2回目は110円、3回目は90円、4回目は120円を受け取れます。

だとるすと、解約してもらえる利子は、

100円 + 110円 + 90円 + 120円 – (90 + 120)X0.79685 = 252円になります。

償還(運用が終わって受け取る)時の手数料は不要です。

以下、国債が買えてキャンペーンもお得なサイトです!

Q&A!疑問に回答

これから、個人向け国債に興味のある方の疑問に回答します。

国債の解約タイミングを教えてください

解約タイミングは利回りに満足できなくなった時や現金化したくなった時です。

ベストな売り時というのは人によって違うので、解約したいと思った時に解約するのがいいです。

損しないためにも、なるべく1年以上は運用してから解約するのがいいです。

国債の買える時期を教えてください

個人向け国債は毎月買えて、15日くらから買えるようになります。

購入できる期間が限られているので、ネット証券などでスケジュールをチェックしましょう。

「変動10年」「固定5年」「固定3年」の違いは?

個人向け国債には「変動10年」「固定5年」「固定3年」という種類があります。

「変動10年」は、その時々の金利に応じて、半年ごとに利率が見直されます。

金利が上がったら、受け取れる利子は増えます。(逆も然りです)

「固定5年」は金利が固定で結果が分かりやすい

「固定5年」は、発行時に設定された利率が満期まで変わらない「固定金利」を採用しています。

発行時の利率が1.0%であれば5年間1.0%の利子(税引前)がもらえることになります。

こちらも変動同様、いつでも換金可能です。変動とは違って、受け取れる金額の予想がしやすいですね。

「固定3年」も同様です。満期までの期間が異なるだけです。

ゼロ金利時代に買うなら「変動10年」

なお、今のようなゼロ金利(マイナス金利)時代であれば将来、金利が上がることを期待して「変動」を買うのがよさそうです。

この低金利で「固定」はもったいない気がします。

口座管理手数料はかかりますか?

ネット証券以外の窓口のある金融機関で買う場合、口座管理手数料が月額108円かかります。

個人向け国債の最低購入金額は?

個人向け国債は最低1万円から買えて、1万円単位で購入でき、購入金額に上限はありません。

意外と手頃に手を出せるのでリスクも考慮しながら検討してみてください。

シミュレーションは事前にできますか?

できます。

財務省のサイトにはシミュレーターがあり、第058回債の変動10年を1万円でシミュレーションしたら、受け取り利子は10円になりました。

【まとめ】個人向け国債はどこで買うのがお得?

個人向け国債は、手数料がお得なので、ネット証券で買うのがおすすめです。

預金のように安全にお金を増やしたいのであれば、国債を買ってもいいと思います。

買ってから1年以内に解約すると、余計に手数料がかかってしまうので、1年以上保有するのがおすすめです。

個人向け国債はSBIと楽天証券だとキャンペーンがお得なので、まずは無料で口座を作っておきましょう!

【更新】保存版です!

【お得な裏技】3000円あれば資産を3%増やしつつ、銀行の振込・ATM手数料をタダにして、楽天ポイントもお得に貯められるのです

楽天証券と楽天銀行を使えば、こんな風にして着々と資産を増やしていけます。預金金利もメガバンクの100倍にできて超お得。https://t.co/jS7xkxCtMU

— タク@プロブロガー&投資家 (@TwinTKchan) 2018年9月29日